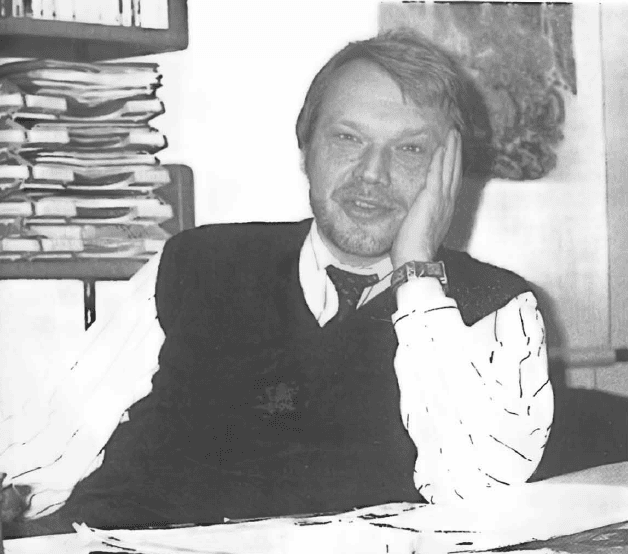

Günther Nonnenmacher:

Der Kopfarbeiter

Ohne jede journalistische Vorbildung hat Günther Nonnenmacher eine Blitzkarriere bei der „FAZ“ gemacht – bis hin zum Herausgeber. Am 7. Mai 2025 ist der „Kopfarbeiter“ verstorben. Wir veröffentlichen in Gedenken an Günther Nonnenmacher diesen Beitrag aus der „medium magazin“-Ausgabe 04/1993 erneut.

Text: Annette Milz

Er raucht Gouloise, trägt Vollbart, hat in einer Rockgruppe gespielt und Politologie studiert. In seinem ‚Wohnzimmer unter dem Dach eines etwas heruntergekommenen Altbaus stehen eine braune Ledergarnitur, ein schweres, schwarzes Gründerzeit-Buffet und große Yuccapalmen. Im Zeitungsständer stecken der „Spiegel“ und die „Zeit“. An den Wänden hängt moderne Kunst.

Fehlen noch die Klassenarbeiten zur Korrektur auf dem Schreibtisch. Aber so ist das nun mal mit den Klischees. Nicht jeder, der danach aussieht, ist auch ein durch die Institutionen bis zum Oberstudienrat marschierter „68er“. Lehrer hat Günther Nonnenmacher auch nie werden wollen, schon eher Professor. Stattdessen aber wird der 44-Jährige demnächst Mit-Herausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Am 1. Januar 1994 wird er Fritz Ullrich Fack ablösen, der mit 63 Jahren, weil gesundheitlich angeschlagen, vorzeitig in den Ruhestand gehen will.

Außerdem macht Joachim Fest (66) Frank Schirrmacher (34) – siehe auch Medium Magazin /89 – Platz in dem „Mobile, das in seiner jetzigen Zusammensetzung ganz gut austariert war“ (Fack). Das freie Spiel der Führungskräfte wird künftig also in neuer Konstellation ausgetragen. Die Rollen sind verteilt: Jürgen Jeske (58) – zuständig für Wirtschaft, Hugo Müller-Vogg (45) – Neue Medien, Rhein-Main und Sonntags-FAZ, Frank Schirrmacher – Feuilleton, Johann Georg Reißmüller (61) und Günther Nonnenmacher – Politik.

Wer aber ist Günther Nonnenmacher, der fortan „die geistige Haltung der Zeitung in politischen Fragen mitzubestimmen“ hat? Immerhin katapultiert ihn die Fack-Nachfolge an die Spitze des Blattes, das die einen spöttisch „die Bibel der Konservativen“, andere ehrfürchtig „der konservative Notar des Landes“ nennen, und dem die meisten ein politisches Schwergewicht wie keinem anderen anerkennen.

Seinen Werdegang hat der Sohn eines Handwerksmeisters erstmal einem biologischen Zufall zu verdanken. Wäre er nur vier Jahre früher geboren worden, säße er heute „vermutlich als ordentlicher Professor“ auf einem Lehrstuhl. Denn Journalist wollte er eigentlich nie werden: „Ich gehöre nicht zu denen, deren erstes Wort nicht Mama, sondern Zeitung war.“ Schnell hackt er die üblichen Stationen ab, die er nicht absolviert hat: „Ich habe weder eine Schülerzeitung gegründet noch bei einer Lokalzeitung gearbeitet noch sonstwo Praktika oder Hospitanzen absolviert.“

Stattdessen arbeitete er zielstrebig an einer Hochschulkarriere, studierte in Freiburg, Frankfurt und Heidelberg Politologie, Philosophie, Geschichte und Staatsrecht, machte 1973 Magister-Examen, promovierte 1975 bei Dolf Sternberger zum Dr. phil. und habilitierte sich als wissenschaftlicher Assistent an der Gesamthochschule Wuppertal.

Das Thema seiner Arbeit? „Moment, da muß ich überlegen“, und greift zu einem nagelneuen Wälzer in seinem Büroschrank: „Die Ordnung der Gesellschaft. Mängel und Herrschaft in der politischen Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts“ – „ein Versuch, die Entwicklungen im neuzeitlichen Denken, dort wo sich Politik und Ökonomie überkreuzen, aufzuzeigen und daraus eine bestimmte Entwicklungslogik aufzuzeigen. Ein sehr kompliziertes Thema, das ich sicher nur unzureichend bearbeitet habe“, erklärt er den Inhalt mit lässiger Bescheidenheit.

Bis zum Dr. habil hatte er noch immer außer in wissenschaftlichen Zeitschriften keine Zeile veröffentlicht. Über seinen Doktorvater Dolf Sternberger, langjähriger prominenter Kommentator der „Zeitung für Deutschland“, hätte er sicherlich leicht einen Artikel in der „FAZ“ unterbringen können, „aber ich wollte mich nicht auf seiner Schleppe dareinziehen lassen.“ Ebensowenig wollte er neuerdings die Unilaufbahn „mit einer C2-Drittmittel-Professur an irgendeiner Uni“ fortsetzen. „Das hätte nicht zu meinem Selbstbewusstsein gepasst.“

Aber 1982, nach Abschluss seiner Habilitation, waren alle attraktiven Lehrstühle besetzt, die Hochschulexpansionsphase gerade gestoppt. Statt also um einen Lehrstuhl bewarb er sich um einen Redakteursplatz bei der „FAZ“.

Bei den Vorstellungsgesprächen dachte er: „Mich laust der Affe: Für einen Heini, der sich als fünftes Rad am Wagen in der Nachrichtenredaktion bewirbt, nehmen sich alle fünf Herausgeber, der Verlags-Geschäftsführer und der politische Ressortleiter je eine Stunde Zeit. Mein Gott, müssen die viel Zeit haben.“ Heute selbst Prüfer, bezeichnet er dieses Verfahren als „wohl besten Selektionsmechanismus“. Die Prüfer damals zeigten sich beeindruckt von der wissenschaftlichen und intellektuellen Qualifikation des Bewerbers – „ja, da in meiner Biografie auch der Name Dolf Sternberger auftauchte, war sicherlich auch von Vorteil“ – und waren angetan von den sprachlichen Fähigkeiten. „Günther Nonnenmacher hat brillante Kenntnisse des Englischen und Französischen, könnte am Quai d’Orsay parlieren wie ein Franzose“ – lobt sein Noch-Vorgesetzter Fritz Ullrich Fack.

Günstig auch der Umstand, dass der gebürtige Karlsruher mit einer Französin aus Antibes verheiratet ist. Mit Frau Gisèle, die er als Student während der Ferien am Mittelmeer kennengelernt hat, spricht er zu Hause schließlich Französisch, ebenso mit den beiden Söhnen Michael (22) und Nicolas (15).

Aber auch dem hoffnungsvollen Talent blieb die übliche Grundschule der „FAZ“ nicht erspart: die Lehrjahre in der Nachrichtenredaktion. „Das war anfangs schon ein rechter Schock“, erinnert sich der künftige Herausgeber. Als Wissenschaftler auf „longue durée“ ein geordnetes und systematisches Arbeiten gewöhnt, war er plötzlich mit hektischen, tagesaktuellen und ereignisorientierten Arbeiten einer Tageszeitung konfrontiert. „Dann ist mir aber relativ schnell aufgefallen, dass Zeitungmachen so eine Art von kollektiver Intelligenz ist, die auch ihre bestimmten Regeln, Traditionen und Ablaufmechanismen hat. Vielleicht schreibe ich mal, wenn ich pensioniert bin, ein Buch darüber: ‚Wie funktioniert eine Redaktion?‘“

Nach eineinhalb Jahren erhielt er die Zuständigkeit für Nachrichten aus Bonn, kurz darauf wird er in der Zentrale zum Gegenpart für den Korrespondenten aus Brüssel – sein Einstieg in die Außenpolitik. „Ich habe damals nicht gewusst, dass das wohl so ein Stück weit Planung im Haus war – den mal so ein bisschen durch die Mühle zu drehen, um seine Fähigkeiten zu testen.“

Den Test bestand er mit Bravour, denn als 1986 durch den Tod von Robert Held die Ressortleitung Außenpolitik neu zu besetzen war, erhielt Günther Nonnenmacher den „Ritterschlag“ (Fack) und rückte mit seinem Namen ins Impressum. Eine Blitzkarriere nach nur vier Jahren „FAZ“-Zugehörigkeit und Journalismuserfahrung. Denn das Auslandsressort ist eines der wichtigsten der „FAZ“, das Vorzeige-Ressort, das sich 43 eigene Korrespondenten mit Redakteursstatus leistet – mehr als jede andere Zeitung (für die „Süddeutsche“, dem stärksten Mitkonkurrenten, arbeiten 19 Korrespondenten).

„In der Auslandsberichterstattung ist die FAZ unschlagbar. Denn auch wenn der Vergleich hinkt und so materialistisch klingt“, sagt Günther Nonnenmacher und gerät ins Schwärmen, „unser Korrespondentennetz ist im Vergleich zu anderen Zeitungen ein Rolls Royce. Und da sitzen Sie als Ressortchef quasi drin und das Einzige, was Sie neben Ihrer Arbeit als Kommentator tun müssen, ist mal kurz über die Karosserie reiben, wenn Sie dort einen Fleck sehen. Was ich hier gemacht habe, ist der schönste Job im deutschen Journalismus.“

Natürlich habe es damals, als er mit 38 Jahren zum Ressortchef ernannt wurde, einige ältere Kollegen gegeben, die das nicht so leicht akzeptieren konnten. „So blöd, dass man das nicht merken würde, ist man ja nicht. Da muss man sich halt zusammensetzen und das klären. Ich bin ein relativ harmoniebedachter Mensch. Ich suche keinen Streit mit anderen, weil das nur unnötige Energie verbraucht.“

Mit dieser Charaktereigenschaft fügt er sich gut in den „Geist der FAZ“, so wie er ihn definiert: „Wenn man hier Führung ausüben will, dann nur durch Autorität und Vorbild. Indem man Themen vorschlägt, also an der Sache entlang argumentiert.“ Die Höflichkeit im Umgangston sei ihm schon damals als Newcomer aufgefallen, ebenso wie das „Funktionsminimum an Hierarchie“ in der täglichen Arbeit. „Da redigieren Redaktionsleiter Anfänger genauso wie umgekehrt. Hier gibt es keine Mehrklassengesellschaft und auch keine strikte Trennung zwischen dem Nachrichten- und dem ‚Artisten- und Denkerflügel‘.“

Und schließlich, „ein wichtiges Element für das Redaktionsklima“: Wenn neue Posten zu besetzen seien, würden nur in Ausnahmefällen Leute von draußen eingekauft.

Seit er zum Chef der Außenpolitik berufen wurde, gehört Günther Nonnenmacher bereits zum „inneren Politik-Zirkel“ mit Johann Georg Reißmüller, Fritz Ullrich Fack und Friedrich Karl Fromme (62), dem Chef der Innenpolitik. Mit Fromme wechselt er sich im Monatsrhythmus in der Führung des Politik-Ressorts ab, bestimmt und redigiert dann die jeweiligen Leitartikel und Glossen.

Wie definiert er selbst den politischen Einfluss seiner Zeitung? „Das ist sicherlich sehr verschieden, kommt auch auf die jeweilige Partei an“, wägt er vorsichtig ab. „Er ist sicherlich nicht zu vergleichen mit dem des ‚Spiegels‘, der auf den unmittelbaren Gang von Ereignissen einen erheblich höheren Einfluss als die ‚FAZ‘ haben mag. Auch bei uns gibt es Leute, die sich rühmen, einen Minister abgeschossen zu haben und sich das gewissermaßen auf ihrem Griffel mit Kerbe anmalen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Was aber den Einfluss auf die langfristige Orientierung von Meinungen und Bestimmung von Werten angeht, sind wir stärker als der ‚Spiegel‘. Das wäre meine These.“

Wie verstehe er denn die Aufgabe einer Zeitung wie der FAZ? „Ich glaube schon, dass die Zeitung in strittigen Fragen Partei ergreifen sollte“, sagt er, der nie in eine Partei eingetreten ist – „weil ich nicht wusste, in welche“.

Seine Mitgliedschaften bei Vereinen und Institutionen hat er auf den „Berufsverband der Politologen“ sowie die „Eisenbahnersportgemeinschaft Karlsruhe“ und den „Sportverein Bayer Wuppertal“ – „weil man dort am günstigsten Tennis spielen konnte“ – beschränkt. Und auf die Frage, welchen Politiker er duzt, reagiert er, als wolle man ihm unmögliche Handlungen unterstellen: „Einen Politiker duzen? Also nein, wirklich nicht.“

Wie und wann also sollte die Zeitung seiner Meinung nach Partei ergreifen? Beispiel: die jüngste Diskussion um den Bundeswehr-Einsatz. „Da muss man schlicht und einfach vernünftig argumentieren, um dem Leser beizubringen, warum das so ist und den vernünftigen Standpunkt dann auch mit großer Klarheit artikulieren.“

So, wie er es schon in einem seiner ersten Leitartikel zu diesem Thema geschrieben habe. Die Beteiligung der Bundeswehr an militärischen Einsätzen der UNO sei in drei Schritten zu klären: Erstens mit einer prinzipiellen Erklärung zur Bereitschaft, alles im Rahmen multinationaler Bündniskonstellationen mitzumachen; zweitens, nach der prinzipiellen Erklärung müsse in jedem Einzelfall ein politischer Konsens für den jeweiligen Einsatz gefunden werden; drittens sei die praktische Frage zu klären, ob die Bundeswehr mit ihrer Ausstattung überhaupt zu dem jeweils geplanten Eingriff in der Lage sei. Schließlich könne die Bundeswehr derzeit gar nicht in der Wüste agieren, weil sie technisch gar nicht auf solche Bedingungen eingestellt sei. Und genau diese Punkte müsse man auch der Bevölkerung erklären können.

Wem will er seinen Standpunkt erklären, wie sieht er die Leserschaft der „FAZ“? „Ich glaube, dass die ‚FAZ‘ eine Randgruppenzeitung ist. Daran scheitert auch schon die Frage nach dem typischen Leser, den gibt es bei uns nicht.“

Die Erklärung zeigt wieder, dass die „FAZ“ mit ihrem Anspruch auf Zitierfähigkeit von Bestand in fast logischer Konsequenz einen ausgewiesenen Wissenschaftler an ihre politische Führungsspitze beruft: „Bestimmte Leute können es sich nicht leisten, die ‚FAZ‘ nicht zu lesen, auch wenn sie politisch nicht mit dem Inhalt einverstanden sind. Oder sie kriegen einen wichtigen Strang der Argumentation nicht mit.“

Seine eigene politische Grundüberzeugung oszilliere – „wenn Sie schon so relative Worthülsen wollen – zwischen liberal und konservativ, ganz klar.“ In politischen Fragen sei er konservativer geworden – und wechselt zur Erläuterung nahtlos von der Journalisten- in die Dozentenrolle: „Es ist ein Archetyp der modernen politischen Theorie, dass die Linke moralischer, progressiver als die Rechte sei. Ich halte das für falsch. Ich bin auch deshalb konservativ geworden, weil mir relativ früh klar geworden ist, dass es in einer Zeit, in der sich alles rasant schnell ändert, eher darauf ankommt, Bewährtes festzuhalten. Das Liberale an mir: Ich sperre mich nicht gegen Neues, aber es muss mir erst mal gezeigt werden, dass es auch tatsächlich besser ist. In vielen Fällen scheitern die Leute schon daran, dass sie es nicht beweisen können.“

Was Lebensweisen und -formen angehe, sei er „ein sehr liberaler Mensch“: „Da würde ich auch nicht alles so schreiben, wie es heute in der FAZ so steht. Aber ich meine, dass auch das seinen Platz haben muss.“

Wie zum Beispiel der Grundsatz-Leitartikel am 27. März von Johann Georg Reißmüller über die Misslichkeiten und Mängel der Gegenwart („… dass zugezogene Nachbarn nicht grüßen“), der prompt am nächsten Montag in der „Bild“-Zeitung nachgedruckt wurde. „Ich habe den Artikel damals redigiert und hielt ihn auch für ein sehr gelungenes Stück – streitfähig, nachdenkenswert. So ein Stück, über das die Leute entweder sagen „Das regt mich auf“ oder „Jawohl, endlich sagt’s mal einer“, müssten wir eigentlich einmal die Woche haben.

Ein bisschen mehr Polemik im Blatt, das hätte er schon ganz gern. Die müsse auch „gar nicht unbedingt“ seiner Meinung entsprechen. Hauptsache, es sei intelligent argumentiert, gut zu lesen und auch witzig. „Wenn wir einen Nachteil haben in der FAZ – und ich kann gar nicht darüber klagen, weil ich ja selbst so ein ausgewogener Mensch bin – dann ist es wahrscheinlich der, dass manchmal zu viel Ausgewogenheit, zu wenig Polemik herrsche.“

Was sollte sich denn seiner Meinung nach ändern bei der „FAZ“? Die Antwort klingt nach einem „Eigentlich nichts“. Von sprunghaften Veränderungen hält er ohnehin nichts. „Auch die ‚FAZ‘ von heute ist eine ganz andere Zeitung als zu Anfang. Aber diese Entwicklungen haben sich peu à peu und nicht mit irgendwelchen Welteroberungskonzepten vollzogen – so wie bei der ‚Welt‘ oder ‚SZ 2000‘. Ich glaube, das ist alles mehr PR und Wind – vielleicht braucht es das in manchen Häusern zur innerbetrieblichen Mobilisierung. Bei uns war so was nie nötig.“

Außerdem seien Zeitungsleser an sich – gleich welcher politischen Ansichten – ein konservatives Publikum, das seine festen, immer am selben Platz wiederkehrenden Spalten und Rubriken haben wolle. „Und das bedient die FAZ hervorragend.“

Von der These, Tageszeitungen hätten sich den veränderten Mediennutzungsgewohnheiten anzupassen, ihren Lesern mit immer weniger Zeit immer kürzere Stücke anzubieten, hält er gar nichts. Die FAZ hat seiner Meinung nach die richtige Strategie eingeschlagen, „indem sie zur Wochenzeitung an jedem Tag der Woche geworden ist“. Der im Laufe der Jahre gewachsene Umfang wirkte zwar auf manche ältere Leute „verstörend“, werde aber von den Jüngeren als das verstanden, als das es gedacht sei: „Ein Angebot, sich das, was einen interessiert, aus einem möglichst reichhaltigen Angebot selbst zusammenzustellen.“

„Der Trend zu mehr Bildern, mehr Buntes, immer kürzer und damit zur direkten Konkurrenz mit den elektronischen Medien“ – nein, das ist nicht seine Sache. „Ich glaube, dass eine Zeitung einen solchen Wettbewerb per Definition und a priori verlieren wird, denn so gut wie das Fernsehen, noch dazu mit Geräuschkulisse, kann es auf diesem Gebiet keine Zeitung machen.“ Diese vielen bunten Grafiken neuerdings – „reine Augenklimperei“.

Tageszeitungen müssen vielmehr das liefern, „was das Fernsehen in seiner medialen Gesetzmäßigkeit nicht kann“: Neben Kommentare und Nachrichten vor allem „Hintergrund, der so ausführlich ist, dass die Leute auch verstehen können, um was es geht, und wie es einzuordnen ist.“

Wenn er seine Korrespondenten um Hintergrundstücke bittet, und die liefern dann statt 120 Zeilen 320, dann nimmt er das „nicht so ins Blatt – notfalls eben einen Tag später“. Aber einen Text, mit dem sich der Autor wirklich viel Mühe gegeben habe, wolle er nicht wegen eines Fotos oder einer Grafik um die Hälfte kürzen müssen. „Nein, wirklich nicht, das tut weh.“

Fritz Ullrich Fack ist da auch voll des Lobes: Nonnenmacher habe die richtigen Führungsqualitäten – die Fähigkeit zum Nein-Sagen ohne jemals verletzend zu werden, auch ein bisschen erzieherische Qualitäten eben; und die Bereitschaft, Verwaltungsdinge in die Hand zu nehmen. Denn neben der eigentlichen Herausgebertätigkeit, die als Nachfolger von Fack mehr auf die Innenpolitik gerichtet sein wird, soll Nonnenmacher auch einige andere „Hinterlassenschaften“ (Fack) übernehmen: Zum Beispiel den Vorsitz in der typografischen und grafischen Kommission.

Eine Frage ist damit jetzt schon beantwortet: „Ich bin dagegen, im Normalfall auf Seite 1 ein Bild zu bringen“, sagt der künftige Herausgeber ganz in Einklang mit dem bisherigen.

Die Traditionalisten unter den „FAZ“-Lesern können aufatmen: Die Herausgeber-Generationen wechseln, aber die Linie bleibt.