Crossmediales Arbeiten

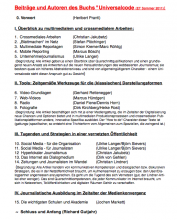

Eine exklusive Leseprobe aus dem Buch „UNIVERSALCODE –Journalismus im Digitalen Zeitalter“, das im Sommer 2011 erscheinen wird (s. Beitrag über die Entstehungsgeschichte als virtuelles Gemeinschaftsprojekt in mediummagazin 4-2011, Seite 60f).

Eine exklusive Leseprobe aus dem Buch „UNIVERSALCODE –Journalismus im Digitalen Zeitalter“, das im Sommer 2011 erscheinen wird (s. Beitrag über die Entstehungsgeschichte als virtuelles Gemeinschaftsprojekt in mediummagazin 4-2011, Seite 60f).

Autor des nachfolgenden Kapitels „Crossmediales Arbeiten“ ist Christian Jakubetz:

„Wenn man über den Journalismus der Gegenwart und vor allem den der Zukunft spricht, fällt der Begriff „Crossmedia“ nahezu zwangsläufig. Irgendwie soll alles crossmedial sein und natürlich müssen Journalisten jetzt in Zukunft crossmedial arbeiten. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass es kaum einen Begriff gibt, der so inflationär und mit so viel begrifflicher Unschärfe verwendet wird wie Crossmedia. Gemeint ist sehr häufig etwas anderes, wahlweise wird entweder der Begriff Multimedia mit Crossmedia verwechselt oder man spricht gleich vom gesamten Internet als „Crossmedia“. Beides ist nicht nur irritierend, sondern schlichtweg falsch.

Zunächst also ist es sinnvoll, exakt zu definieren, von was überhaupt die Rede ist. Was ist „Crossmedia“, was ist „Multimedia“, was ist „Online“?

Von „Crossmedia“ sprechen wir, wenn es sich um Publikationen über mehrere Medienformen hinweg handelt, mindestens also zwei. Mit Medienformen sind nicht die Darstellungsformen gemeint, sondern die Ausspielkanäle, herkömmlich als Mediengattung bezeichnet. Crossmediales Arbeiten kann also – theoretisch – auch bedeuten, dass man zwei Texte für verschiedene Plattformen schreibt, beispielsweise für eine Zeitung und für das Internet. Tatsächlich ist das aber ein theoretisches Konstrukt, das man in der Praxis kaum antreffen wird. Die Frage danach, wie man sinnvoll crossmedial arbeitet und welche Darstellungsformen sich für welchen Ausspielkanal am besten eignen, ist ein wesentlicher Bestandteil crossmedialen Arbeitens. Dazu wird an späterer Stelle dieses Kapitels noch mehr gesagt.

Von „Multimedia“ sprechen wir, wenn es um verschiedene Darstellungsformen geht, ebenfalls also mindestens zwei. Auch hier muss man mit dem begriff “Darstellungsform vorsichtig sein: Gemeint sind nicht die journalistischen Darstellungsformen Nachricht, Bericht, Reportage, Kommentar etc., sondern mediengattungsspezifische Formen wie Text, Bild, Audio und Video. Multimediale Darstellung eines Themas kann beispielsweise bedeuten, dass ein Thema mit einem Text und einem Video aufgearbeitet wird. Dazu ist allerdings das Arbeiten über die verschiedenen Plattformen nicht notwendig. Multimedia passiert meistens auf einer Online-Plattform. Dabei spielt es letztendlich keine Rolle, ob es sich um eine klassische Webseite, eine App oder um Darstellungen im mobilen Internet handelt.

Natürlich gibt es Schnittstellen zwischen den beiden Begriffen. Vor allem, was die handwerklichen Anforderungen an Journalisten angeht, bringen Multimedia und Crossmedia gravierende Veränderungen mit sich. Wobei: Veränderung ist dafür nicht ganz der richtige Begriff. Korrekterweise müsste man von zusätzlichen Anforderungen sprechen – denn auch wenn noch niemand so ganz genau weiß, wie die mediale Zukunft aussehen wird: Fest steht, dass Journalisten heute und in Zukunft deutlich mehr können müssen als noch vor wenigen Jahren. Ganz zu schweigen von den Zeiten, als in Zeitungsredaktionen noch mit der Schreibmaschine geklappert und am Leuchttisch Zeitungsseiten mühevoll zusammengeklebt wurden. Oder als in Rundfunk- und Fernsehredaktionen Beiträge noch buchstäblich geschnitten wurden.

Eine Frage drängt sich schon bei den ersten Absätzen dieses Kapitels förmlich auf:

Besteht nicht die Gefahr, dass der crossmedial arbeitende Journalist nichts anderes als die viel zitierte eierlegende Wollmilchsau ist? Einer, der zwar vieles einigermaßen gut, aber nichts richtig kann? Und einer, der angesichts dessen gar nicht in der Lage sein kann das abzuliefern, was wir gerne als Qualität bezeichnen? Natürlich ist diese Gefahr nicht von der Hand zu weisen. Schon gleich gar nicht angesichts der Tatsache, dass von vielen Arbeit- und Auftraggebern dieses crossmediale Arbeiten inzwischen wie selbstverständlich erwartet wird, gleichzeitig aber das dazu notwendige Rüstzeug nur selten konsequent und fundiert vermittelt wird. Zwar gibt es generell gegen ein gewisses Maß an Autodidaktik und ein unvoreingenommenes Ausprobieren nichts zu sagen. Zumal in Zeiten, in denen sich die Dinge rasend schnell verändern, nahezu wöchentlich neue Tools und Programme erscheinen und irgendeine neue Social-Media-Idee im Gespräch ist. Das ändert alles nichts daran, dass bestimmte handwerkliche Grundkenntnisse gelernt werden können und müssen. Davon abgesehen, dass nicht jeder Mensch ein Autodidakt ist und sich nicht jeder wirklich wohl fühlt, wenn er Dinge einfach mal ausprobiert.

Es ist also keineswegs eine Zwangsläufigkeit, zum nichtskönnenden Alleskönner zu werden. Crossmedialer Journalismus ist genauso bis zu einem bestimmten Grad Handwerk wie TV- oder Zeitungsjournalismus. Die journalistischen Grundlagen sind ohnehin die gleichen. Auch im Netz gelten bei Themen wie Recherche, Genauigkeit und Objektivität die Regeln, die es auch in der analogen Welt gegeben hat. Online zu publizieren heißt nicht: Da geht´s dann nicht so genau. Die Darstellungsformen sind andere, die journalistischen Kriterien bleiben hingegen unverändert.

Die entscheidende Frage für Journalisten der Gegenwart und der Zukunft lautet also: Was muss ich können?

Es gibt Menschen, die auf diese Frage halb Spaß, halb Ernst die Antwort „alles“ geben. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil Multimedialität technisch betrachtet letztlich „alles“ bedeutet. Auf der anderen Seite ist das nicht realistisch. Es gibt keinen Journalisten, der alles kann. Oder sagen wir: Zumindest nicht alles gleich gut. Von der Illusion, man könne sich alles gleichermaßen gut beibringen (lassen), muss man sich also schnellstmöglich verabschieden. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass es keine allgemein gültige Antwort auf diese Frage geben kann. Jeder wird für sich selbst herausfinden müssen, was ihn interessiert und was er eigentlich machen möchte. Und natürlich wird die Antwort für jeden Teilbereich unseres Journalistenberufs anders ausfallen. Für einen Fachredakteur auf dem Gebiet des Medizinjournalismus sind Kenntnisse der Flip-Kameras möglicherweise irrelevant. Ein Zeitungsredakteur muss nicht unbedingt eine App auf dem iPhone haben, mit der er O-Töne oder Minibeiträge sofort überspielen kann. Und ob ein Dokumentarfilmer beim Fernsehen unbedingt firm in der Produktion multimedialer Reportagen sein muss, sei auch dahin gestellt.

Festhalten lässt sich auf jeden Fall eines: Je generalistischer ein Journalist arbeitet, desto nützlicher ist es für ihn, mit möglichst vielen Geräten und Gattungen vertraut zu sein. Je breiter er aufgestellt ist, desto besser kann er seinen Job machen. Und desto eher wird er auch in der Lage sein zu beurteilen, wann welche Darstellungsform angemessen und überhaupt machbar ist. Oder noch kürzer gesagt: Jeder sollte alles kennen – aber muss nicht alles (selber) können. Schon gar nicht gleichzeitig.

Es liegt also auf der Hand, dass crossmediales Arbeiten nicht nur handwerkliches Können erfordert. Crossmediales Arbeiten wird vielmehr bestimmt von der Fähigkeit entscheiden zu können, wo welche Inhalte angebracht sind und wo eine Vernetzung der Inhalte in welcher Form sinnvoll ist. Crossmediales Arbeiten bedeutet sehr viel mehr als nur Inhalte wiederzuverwerten. Es mag zunächst verwirrend klingen, aber Crossmedia ist, wenn man so will, auch eine Theorie. Um diese Theorie in die Praxis umsetzen zu können, muss man sie kennen und verstehen. Es geht also um das, was inzwischen gemeinhin als „Schnittstellen-Kompetenz“ bezeichnet wird.

Bevor man sich also ans Werk macht und versucht, crossmedial zu arbeiten, ist es sinnvoll, sich selbst einige wenige Fragen zu beantworten. Muss man eine oder mehrere dieser Fragen für sich selbst mit nein beantworten, dann steht vermutlich die gesamte Idee eines crossmedialen Projekts zur Disposition.

Die Crossmedia-Checkliste

Zumindest die folgenden sieben Fragen sollten beantwortet sein. Sie gehören zur grundlegenden Planung, die genauso unverzichtbar ist wie beispielsweise ein Storyboard für einen ordentlichen Videobeitrag.

1. Welcher Inhalt wird in welcher Situation genutzt?

2. Welche technischen Voraussetzungen braucht es?

3. Wie entstehen Synergien zwischen den Inhalten?

4. Welcher zeitliche Ablauf ist bei der Publikation sinnvoll?

5. Ist die Klärung der Rechte für alle Plattformen vollständig vorgenommen?

6. Wo entstehen Mehr- und Nutzwerte für den User?

7. Passen alle Inhalte zur Marke des Mediums und ihrem Stil?

Zu den Punkten im Einzelnen.

1. Welcher Inhalt wo?

Die Frage danach, welcher Inhalt in welcher Situation genutzt wird, ist essentiell. Noch nie gab es derart viele Endgeräte und Plattformen. Und noch nie war deshalb die Frage danach, wer welchen Inhalt wie und auf welchem Gerät nutzen könnte, so wichtig. Vereinfacht gesagt: Wer früher eine Zeitung zur Hand genommen hat, wollte zweifelsohne Zeitung lesen. Wer einen Fernseher einschaltete, wollte vermutlich fernsehen. Wer heute ein iPad in die Hand nimmt, kann damit unzählige viele unterschiedliche Dinge machen. Er könnte einen langen Text ebenso lesen, wie er sich die „Tagesschau“ als Livestream ansehen könnte. Wer also demnach Inhalte miteinander vernetzen und die Inhalte sinnvoll ergänzen will, der sollte sich wenigstens grundlegende Gedanken darüber machen, wo er seinen Nutzer mit welchem Inhalt überhaupt erreicht. Eine App ist keine Webseite, ein Webvideo ist kein Fernsehfilm, ein Zeitungstext muss noch lange nicht zwingend die beste Lösung auch für das Internet sein.

2. Technische Voraussetzungen:

Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wer sich Gedanken über seine technische Ausstattung macht, sollte schon auch wissen, wofür er denn überhaupt produziert. Natürlich kann man inzwischen mit einer Flip sehr ordentliche Videos drehen, mit einem Handy passabel fotografieren und mit einem iPhone sehr ordentliche Sprachaufnahmen machen und sie von dort aus auch gleich publizieren. Es ist Fluch wie Segen in einem: Es gibt fast nichts mehr, was unmöglich wäre. Das gibt uns enorm viele Möglichkeiten, stellt uns aber auch vor die Aufgabe, auszuwählen, was in welchem Moment das Richtige ist. Um das zu können, sollte man die meisten Geräte einmal in der Hand und mit ihnen experimentiert haben. Es ist kaum möglich, eine Tabelle mit dem richtigen Gerät für den richtigen Anlass zusammenzustellen. In den einzelnen Kapiteln dieses Buchs werden an den entsprechenden Stellen Hinweise auf das jeweils richtige Equipment zu finden sein. Doch die sind erstens subjektiv und zweitens in einem Zeitalter der sich rasant verändernden technischen Möglichkeiten auch nur von begrenzter Halbwertzeit.

3. Synergien:

Beim Begriff Synergien zucken gerade Journalisten gerne mal zurück. Sie verbinden damit häufig Rationalisierung, Einsparung, billiges und schnelles Produzieren für viele Kanäle. Das ist hier ausdrücklich nicht gemeint. Stattdessen ist das eher als Aufforderung zu verstehen, sich Gedanken über eine effiziente Arbeitsweise zu machen. Um ein praktisches Beispiel zu nennen: Ein Interview mit einem Gesprächspartner kann man wie bisher mit einem Notizblock oder einem Aufnahmegerät führen. Weiter zu verarbeiten ist solches Material aber kaum. Wenn man stattdessen das selbe Gespräch mit einer Videokamera aufzeichnet, ergeben sich eine Reihe interessanter Möglichkeiten. Das Gespräch wäre demnach ebenso als Video wie als Audio wie auch in einer reinen Textform zu verwenden. Es wäre als Original dokumentierbar, könnte aber auch gleichzeitig die Basis für einen gebauten Video- und/oder Audiobeitrag darstellen. Daraus resultiert kein einziges „Muss“, wohl aber schafft diese Arbeitsweise eine ganze Reihe von Optionen. Und das ist es schließlich, was crossmediales Arbeiten ausmacht. Man hat Optionen. Die besten zu finden, ist die eigentliche Kunst.

4. Zeitliche Abläufe:

Die Frage danach, was man wo und wann publiziert, gehört zu den gravierendsten Veränderungen, denen sich Journalisten im Vergleich zu früher ausgesetzt sehen. Einfach erklärt: Diese Frage stellte sich früher schlichtweg nicht. Man hatte für seine Geschichte einen bestimmten Platz zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Medium. Das galt es einzuhalten, ansonsten war Zeit lediglich ein Faktor, wenn es um die fristgerechte Fertigstellung eines Beitrags ging. Heute erfordert crossmediales Arbeiten zumindest ein Nachdenken darüber, was wo wie platziert wird – und zu welchem Zeitpunkt. Es gibt auch hierfür keine Regeln, die für alle gleichermaßen anwendbar wären. Eine überregionale Abozeitung wird bei dieser Frage vermutlich zu einem völlig anderem Ergebnis kommen als eine Boulevardzeitung, die auf ihre Schlagzeile angewiesen ist und der Konkurrenz möglicherweise ungern schon am Nachmittag via Twitter, Facebook oder Webseite verraten will, was sie am nächsten Morgen titelt. Generell bedeuten die Überlegungen zum Thema „zeitliche Abläufe“ aber auch, dass sich durch die Optionen der Digitalisierung das Verständnis des Journalismus generell verändern muss. Journalisten müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Vorstellung eines „fertigen“ Beitrags überkommen ist. Man spricht dabei deswegen auch von Prozessjournalismus. Wenn Journalismus künftig auch Interaktion, Moderation und Teilhabe des Nutzers bedeutet, dann ist er ein fortlaufender Kommunikationsprozess. Und nicht mehr ein Produktionsprozess, der irgendwann in einem fertigen Produkt mündet. Insbesondere soziale Netzwerke haben unser Verständnis von zeitlichen Abläufen im Journalismus entscheidend verändert (siehe dazu auch die entsprechenden Kapitel über „Social Media“).

5. Rechteklärung:

Erstaunlicherweise gibt es kaum etwas, mit dem sich Journalisten so wenig beschäftigen wie mit Rechten. Zugegeben, auch das war früher kaum nötig und nicht ansatzweise von der Bedeutung, die es heute hat. Heute müssen sich Journalisten zumindest darüber im Klaren sein, dass eine Einwilligung eines Protagonisten für ein Interview noch nicht zwangsläufig bedeutet, dass er dieses Interview oder Auszüge daraus auch für eine Webseite, eine App, ein Video oder ein Audio billigt. Gleiches gilt für die Verwendung für Materialien Dritter. Die Praxis zeigt, dass es immer noch viele Redaktionen gibt, die zwar Rechte für ihre angestammten Plattformen erworben haben, diese Rechte aber keineswegs für jeden denkbaren Kanal besitzen. Freiberufler müssen dabei noch mehr aufpassen: Eine Rechteverletzung kann ein extrem teurer Fehler sein. Das gilt auch für Persönlichkeitsrechtsverletzungen. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf eine erstaunlich weit verbreitete Fehleinschätzung hingewiesen: Wenn irgendetwas im Internet frei zugänglich ist – seien es Fotos, Texte oder Videos – dann bedeutet dies keineswegs, dass man sich dort frei bedienen und das Material für eigene Zwecke verwenden darf. Das gilt auch für die inzwischen verbreitete Unsitte, sich mit Fotos oder Informationen aus sozialen Netzwerken einzudecken. Wer beispielsweise private Fotos in seinem Facebook-Profil einstellt, erklärt damit keineswegs seine Bereitschaft, dass diese Fotos auch anderswo veröffentlicht werden können. Auch dann nicht, wenn das Foto öffentlich einsehbar ist und keine ausdrückliche Urheberrechtsangabe gemacht wird. Das gilt übrigens sehr häufig auch für den Umgang mit Fotos oder Texten, die unter einer sogenannten Lizenz für Creatice Commons (CC) stehen. Auch eine CC-Lizensierung ist eine Lizenz und keine Freigabe zur Verwendung ganz nach Gusto.

6. Mehr- und Nutzwerte:

Die vermutlich wichtigste Frage für crossmedial arbeitende Journalisten sollte eigentlich sein, wer etwas davon hat. Und was. Crossmedia ist kein Selbstzweck und auch keine lästig zu erledigende Pflichtaufgabe. Die Praxis zeigt, dass genau das eine sehr häufige Schwäche crossmedialer Projekte ist. Man macht Dinge um ihrer selbst willen, man stellt beispielsweise ein Video zu einem Interview, das nichts anderes macht, als das Interview als Video wiederzugeben. Das hat allenfalls dokumentarischen Wert, wird aber den Möglichkeiten, die Crossmedia bietet, nicht im Ansatz gerecht. Die Frage, um die es sich dreht, müsste also sein: Welchen Grund sollte ein Nutzer haben, von Kanal A auf Kanal B zu wechseln? Was bekommt er dort, was er anderer Stelle nicht erhält? Gibt es auf diese Fragen keine plausiblen Antworten, sollte man das ganze Projekt in Frage stellen. Journalismus wird durch Crossmedia weder per se schlechter noch besser. Man muss keineswegs zusätzliche Inhalte anbieten, man kann es nur.

7. Markenstringenz:

Es sollte an sich eine Selbstverständlichkeit sein, doch man staunt immer wieder darüber, wie weit Inhalte, Zielgruppenansprache und journalistische Qualität bei crossmedialen Produkten auseinandergehen. Deswegen in aller Deutlichkeit: Bei allen Aufforderungen zum kreativen Experimentieren darf Crossmedia keine Spielwiese sein, in der man dann auch mal Sachen macht, die im Journalismus tabu sind. Der Nutzer hat selbstverständlich den Anspruch, dass er die Qualität und die Art von Journalismus, die er gewohnt ist, auch bei plattformübergreifenden Projekten erhält. Ein – zugegeben – krasses Beispiel einer Zeitung aus Nordrhein-Westfalen soll als Beispiel dafür stehen: Als dort ein bekannter Fernsehmoderator einen Auftritt im Verbreitungsgebiet des Blattes hatte, berichtete die Zeitung gewohnt seriös und handwerklich solide über diesen Besuch. Dazu stellte das Blatt ein Video auf seine Webseite, das es in sich hatte. Die Bilder verwackelt, die Schnitte dilettantisch, die gesamte Anmutung (von den amateurhaften Fehlern abgesehen) eher so, wie man sie in einem Jugendsender erwarten würde, nicht aber bei einer Tageszeitung. Der Nutzer macht keinen Unterschied zwischen digital und analog. Für ihn ist seine Zeitung eben seine Zeitung, auch im Netz. Dass übrigens im TV ein Familiensender wie Sat.1 seine User im Netz konsequent duzt, ist zwar nur eine Petitesse, aber bezeichnend dafür, wie sehr man immer noch auf Redaktionsseite Unterschiede sieht, die es gar nicht gibt.

Man bemerkt also als erste Lehre in Sachen Crossmedia: Planung war schon immer wichtig – jetzt ist sie noch wichtiger geworden. Ohne einen konkreten Plan, ohne eine Art Storyboard, werden crossmediale Projekte immer nur Stückwerk bleiben. Dazu gehören neben den bereits erwähnten sieben Grundsatzfragen auch andere, nur vordergründig banale. Wer etwa ein Video für sein Projekt plant, muss dafür schon in der Vorbereitung eine ganze Reihe von Fragen beantworten. Ist der gewählte Protagonist überhaupt kameratauglich? Wie sind die Bedingungen vor Ort, wie ist dort das Licht, wie die Akustik? Und: Darf man dort überhaupt drehen? Audiovisuelle Produktionen erfordern im Regelfall einen spürbar höheren organisatorischen, technischen und administrativen Aufwand als ein Text (siehe dazu auch die entsprechenden Kapitel für Video- und Audioproduktion).

Dazu kommt – natürlich – das Thema Handwerk. Videos und Audios erfordern profundes handwerkliches Können, das gelernt werden muss. Es soll begabte Autodidakten geben, die sich so etwas selbst beibringen können, die Regel ist das allerdings nicht. Audios und Videos zu produzieren, muss man lernen und man braucht einiges an Erfahrung, um ansehnliche Ergebnisse zu erzielen. Neben diesen Fähigkeiten schadet es zudem nicht, sich mit Hard- und Software intensiv auseinanderzusetzen. Wer es nicht tut, wird zuverlässig zur falschen Kamera und zum falschen Mikro greifen, weil er nicht einschätzen kann, welche Möglichkeiten ihm sein Equipment gerade gibt.

Das führt zu zwei Punkten, die beim Thema Crossmedia immer wieder diskutiert werden.

Erstens: Muss man als Journalist künftig wirklich alles können?

Und zweitens: Wird der Beruf des Journalisten nicht über Gebühr technisiert?

Zu Frage eins gibt es eine ziemlich eindeutige Antwort. Man muss alles kennen, vieles können, sicher aber nicht alles in Perfektion beherrschen. Den Journalisten, der alles gleich gut kann, wird es auch in Zukunft nicht geben. Und dann ist es sinnvoll, Dinge auch mal abzugeben. Gleichwohl: Wer einen Auftrag für ein Video oder für ein Audio vergeben will oder es gar abnehmen muss, ist gut beraten, wenn er sich mit grundlegenden Anforderungen an ein Video oder ein Audio befasst hat. Das zweite Missverständnis in diesem Zusammenhang: Alles zu kennen und vieles zu können bedeutet nicht, dass man das alles auf einmal machen muss. Die Erfahrung hat oft genug gezeigt, dass es besser ist, sich auf ein oder zwei Dinge zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu machen. Das Ergebnis ist sehr häufig, dass nichts richtig gelungen ist.

Schwieriger ist die Frage nach der Technisierung. Man kann mit einigem Recht kritisieren, dass Journalisten sich noch nie zuvor derart viel mit Technik herumzuschlagen hatten. Zumal die rasend schnellen Entwicklungen sowohl bei Hard- als auch Software die Arbeit nicht leichter machen. Natürlich sind viele Programme in den letzten Jahr deutlich einfacher und benutzerfreundlicher geworden. Aber wer einfach nur als Journalist seine Texte schreiben will, der wird in diesem Beruf nicht mehr sehr glücklich.

Dazu kommt, dass speziell bei Video- und Audioproduktionen so viele unterschiedliche Formate und Codeces auf dem Markt sind, dass sie einem Laien am Anfang unüberschaubar vorkommen müssen. Streng betrachtet ist das nichts, was man Journalismus nennt. Trotzdem sollte man sich der Sache pragmatisch nähern: Die rasende Entwicklung der Digitalisierung wird nicht vor Tarifverträgen für Journalisten zurückschrecken. In den USA sagt man zu diesem Thema gerne: „You will always be beginner. Get good at it.“

Das ist auch der Grund dafür, warum es in diesem Buch so gut wie keine Empfehlungen für Software gibt. Nicht nur, dass Software immer auch sehr stark Geschmacksfrage ist und dieses Buch auch keinen Softwaretest ersetzen kann und will. Entscheidender ist, dass die Veränderungen so schnell gehen, dass sämtliche solcher Empfehlungen innerhalb kürzester Zeit überholt sein werden. Dies zeigt aber gleichzeitig auch, wie wichtig es ist, selbst am Ball zu bleiben. Crossmediales Publizieren hat schließlich noch eine weitere Besonderheit. Erkenntnisse und Fähigkeiten, derer man sich gerade eben noch sicher geglaubt hatte, sind schnell wieder hinfällig.

Welche Fähigkeiten sollte man sich aber aneignen, wenn nun klar ist, dass man nicht alles gleichermaßen gut beherrschen wird? Gibt es Darstellungsformen, die man beherrschen muss? Und wiederum andere, die man vernachlässigen kann? Das sind Fragen, die pauschal nicht zu beantworten sind. Es gibt keine wie auch immer geartete Reihenfolge, an der man sich abarbeiten könnte, zumal bei crossmedialem Arbeiten das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das beste Beispiel dafür sind multimediale und interaktive Reportagen (siehe dazu das Kapitel von

Simon Kremer im Buch, Anm.d.R.: TIPP: s.a. die medium magazin – Journalistenwerkstatt „Die Multimedia-Reportage“ siehe links). Um alle Darstellungsmöglichkeiten dieser Erzählform ausschöpfen zu können, wird man an grundlegenden Kenntnissen von Video, Audio und Fotografie nicht vorbeikommen, ebenso wenig wie an grundlegenden Programmierkenntnissen. Aber auch wer „nur“ ein Video produzieren will, tut sich erheblich leichter mit grundlegenden Audiokenntnissen, um sein Video mit einer entsprechend gut gemachten Tonspur hinterlegen zu können.

Man könnte in diesem Zusammenhang natürlich darauf hinweisen, dass bei Radio und Fernsehen Autoren und Journalisten auch nicht alles alleine machen. Beim Fernsehen gibt es immer noch sehr häufig die Aufgabenteilungen zwischen Autoren, Kameraleuten, Cuttern und teilweise sogar Spezialisten für den Ton. Und natürlich gibt es dafür gute Gründe. Professionelle Cutter oder Kameraleute haben nicht umsonst jahrelange Ausbildungen hinter sich, ehe sie sich alleine an größere Projekte setzen dürfen. Und das alles soll nun einer alleine komplett erledigen?

Dazu sollte man einiges grundsätzlich festhalten: Natürlich kann jemand, der in allen Bereichen arbeiten soll, als Generalist nie das schaffen, was der jeweilige Spezialist in seinem Gebiet zustande bringt. Das ist nicht die Erwartung, die man an sich und andere stellen darf. Und schließlich gehört auch das zum crossmedialen Arbeiten: einschätzen zu können, was man selbst kann – und wofür man dann vielleicht doch einen Profi braucht. Diese Grenzen sind von Fall zu verschieden und hängen natürlich auch von der vorhandenen Ausrüstung ab.

Das Beispiel Videoschnitt: Bis zu einem gewissen Grad ist er auch für Laien halbwegs einfach erlernbar, danach wird es dann schon schwieriger und auch programm-abhängig. Mit kleinen Programmen wie dem Movie Maker von Microsoft oder iMovie von Apple lässt sich schon etwas anfangen, man stößt aber dann doch schnell an Grenzen, die Programme wie Avid, Final Cut oder Adobe Premiere eben nicht haben. Umgekehrt ist es kaum sinnvoll, einen Einsteiger, der nur mal eine Straßenumfrage oder ein kleines Interview schneiden will, mit einem der erwähnten Profiprogramme schneiden zu lassen. Erfahrungsgemäß enthalten solche Programme viele Funktionen, die für die Straßenumfrage oder das Interview gar nicht nötig sind. Das gilt uneingeschränkt auch für die Hardware. Für die Straßenumfrage im Netz braucht es beim besten Willen keine Drei-Chip-Kamera.

Das richtige Equipment

Das alles macht die Frage nach der richtigen Ausrüstung natürlich nicht einfacher. Deswegen erst einmal zu den Geräten, die man als cross- und multimedialer Journalist besitzen sollte. Man braucht:

> eine Videokamera

> eine Spiegelreflexkamera

> Mikrofone

> Aufnahmegerät

> Kopfhörer

> Smartphone

> optional: Mischpult

Die Frage nach der richtigen Marke, der richtigen Kostenrahmen lässt sich pauschal nicht beantworten. Festhalten lässt sich aber speziell im Bereich der Hardware, dass Qualität Geld kostet. An diesem Grundsatz ist fast nie zu rütteln. Eine gute Videokamera ist eben zumeist erst ab ca. 800 Euro zu haben und wer von einem 25-Euro-Mikro ernsthaft viel erwartet, hat falsch investiert. Und auch das ist klar: Nach oben sind die Grenzen offen. Man kann es aber auch positiv sehen: Man weiß zumindest, dass man bei höheren Ausgaben in die Qualität seiner eigenen Arbeit investiert.

Eine Anmerkung zum Thema Kameras: Es gibt inzwischen diverse Spiegelreflexkameras mit HD-Videofunktionen, die eine eigene Videokamera möglicherweise überflüssig machen. Das hat zunächst den unbestreitbaren Vorteil, dass man statt zweier nur noch ein Gerät mit sich herumtragen muss. Was die Qualität der Bilder angeht, müssen solche Hybridgeräte nach den bisherigen Erfahrungen den Vergleich mit Camcordern auch der gehobenen Preisklasse nicht scheuen. Kritischer könnte es möglicherweise schon mit dem Ton werden. Man müsste also für eine digitale Spiegelreflexkamera (DSLR), die auch ordentliche Töne liefern soll, zumindest noch mit einem externen Mikro arbeiten. Und nicht zu vergessen: DSLR-Kameras mit entsprechenden Funktionen liegen preislich mit brauchbaren Objektiven auch gut und gerne im vierstelligen Bereich. Aus Kostengründen sollte man also nicht über eine solche Möglichkeit nachdenken. Das entscheidende Argument wäre tatsächlich die Zweckmäßigkeit. Und schließlich gibt es auch Menschen, denen das Umschalten zwischen Video und Fotografie in einem Gerät schlichtweg nicht behagt. Natürlich haben auch DLSR-Kameras mit Videofunktion ihre qualitativen Grenzen. Wer also seinen Schwerpunkt bei richtigem Videojournalismus setzt, wird sich ohnedies für eine ordentliche Drei-Chip-Kamera entscheiden.

Diskutiert werden kann auch die Frage nach dem Einsatz von Spiegelreflexkameras, wenn es ausschließlich um Fotografie geht. Unstrittig sind inzwischen sogar Handy-Kameras in der Lage, sehr ordentliches Bildmaterial zu liefern. Unstrittig ist auch deren Vorteil, dass man zumindest eine grundsolide Kamera immer in der Tasche hat und nicht ständig schweres Equipment mit sich herumschleppen muss. Wenn man aber wirklich professionelle Fotos machen will, kommt man über kurz oder lang an der Spiegelreflexkamera nicht vorbei, schon alleine nicht, weil die DSLR-Kamera die Möglichkeit gibt, verschiedene Objektive zu verwenden. Und auch wenn (siehe auch das Kapitel Fotografie von Heike Rost) beispielsweise ein Teleobjektiv nicht zur Faulheit, sich einen guten Standort zu suchen, verleiten sollte: Es gibt eben Situationen, in denen ein gutes Tele- oder ein Weitwinkelobjektiv unersetzlich ist. Auch hier gilt also der Grundsatz: Es kommt darauf an, was man machen will.

Über all dem steht die Frage nach dem Schwerpunkt, den man sich selbst setzt, setzen will, vielleicht auch setzen muss. Er wird immer für die Frage, welches Equipment man sich zulegt, entscheidend sein. Ebenso simpler wie wichtiger Ratschlag: Diese Überlegungen gelten generell auch für die Auswahl und den Kostenrahmen aller anderen erwähnten Geräte. Im Regelfall gibt es nach oben so gut wie keine Grenzen. Wer sich nicht gerade auf ein Genre spezialisieren will, wird diese Grenzen aber auch nicht ausreizen müssen. Anders dagegen ist das mit den Grenzen nach unten: Bestimmte Standards sollten nicht unterschritten werden. Natürlich kann man Audioaufnahmen theoretisch auch mit einem etwas besseren Diktiergerät machen. Aber man wird schnell hören, dass es eben nur ein Diktiergerät ist und nicht mehr. Man kann mit Camcordern für 300 Euro Bilder drehen, aber die Qualität wird immer unbefriedigend bleiben. Man kann mit einer Billigkamera fotografieren, aber richtig gute Resultate bekommt man eben erst ab einer bestimmten Preisklasse. Grob überschlagen wird man für eine anständige Ausrüstung, wie oben erwähnt, rund 3000 Euro investieren müssen.

Storyboard und Organisation

Planung ist fast alles. Viele crossmediale Projekte kranken daran, dass sie nicht das Produkt einer abgestimmten Organisation sind. Häufig ist crossmediales Arbeiten immer noch eine bessere Resteverwertung. Man schreibt einen Text für die Zeitung – und was dann irgendwie noch übrig bleibt, kommt halt ins Internet. Leider sieht man das solchen Projekten auch schnell an. Man muss also crossmediales Arbeiten ähnlich angehen wie eine Produktion. Mit einem Storyboard, einer stringenten Planung – und dem genauen Wissen, was man wo wie machen will. Dabei spielt vor allem jene Frage eine Rolle, die wir bereits erwähnt haben: Welchen Nutz- und Mehrwert bieten denn Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen überhaupt? Wie sind sie miteinander vernetzt? Lohnt es sich überhaupt für den Nutzer, sowohl beispielsweise die Zeitung zu lesen als auch die Webseite zu besuchen? Wenn der Nutzer auf beiden Plattformen das gleiche bekommt, wird er schnell enttäuscht sein.

Um es an einem konkreten Beispiel festzumachen: Ein Reporter einer Tageszeitung berichtet von einem Tagestermin. Er hat seine üblichen Utensilien und eine Videokamera dabei. Er macht einen kleinen Zweiminüter als Videobericht und schreibt danach noch einmal einen Text für die Zeitung. In beiden Fällen berichtet er über den Ablauf der Veranstaltung, die Informationen sind jeweils identisch. Das wäre exakt der falsche Ansatz. Zwar könnte man darauf verweisen, dass ja nicht jeder, der Zeitung liest, auch im Internet unterwegs ist. Aber das ist nicht die Idee von crossmedialem Arbeiten. Crossmedia bedeutet eine sinnvolle Verknüpfung von Inhalten. Es spräche also in diesem konkreten Fall nichts dagegen, in einem Video (oder in einer anderen Darstellungsform im Netz) aktuell von der Veranstaltung zu berichten, um dann am nächsten Tag in der Zeitung eine Hintergrundgeschichte, einen Kommentar oder ein Interview zu veröffentlichen. Denkbar und machbar wäre also vieles. Nur die Doublette, die will und braucht kein Mensch.

Dazu gehört es auch, sich über die Stärken und Schwächen eines Mediums auf der einen sowie die möglichen Nutzungsarten der Nutzer auf der anderen Seite Gedanken zu machen. Um auch hier ein konkretes Beispiel zu nennen: Tageszeitungen sind schon jetzt nicht mehr das geeignete Medium für klassischen Nachrichtenjournalismus. Den Kampf mit der Aktualität verliert eine Zeitung jeden Tag aufs Neue – naturgemäß. Ihre Stärke könnte es demnach sein, wenn sie all das liefert, was in der Hektik des täglichen (elektronischen) Nachrichtengeschäfts eventuell zu kurz kommt: Hintergründe, Analysen, Kommentare – klassischer Lesestoff, wenn man so will. Umgekehrt eignen sich Online-Medien besonders für schnelle, unmittelbare Berichterstattung in Echtzeitnähe. Eine sinnvolle Verknüpfung dieser beiden Medien würde demnach konkret bedeuten, dass die aktuelle Verlaufsberichterstattung im Netz in all seinen unterschiedlichen Kanälen stattfindet – die Analyse und die Kommentierung der Geschehnisse dann am nächsten Tag im Blatt. Das soll keineswegs bedeuten, dass Journalismus nur noch so funktionieren kann und darf. Wohl aber, dass dies eine probate Möglichkeit ist, crossmediale Optionen sinnvoll zu nutzen.

Das gilt auch für die neuen zeitlichen Abläufe, die sich durch das Netz und hier wiederum insbesondere durch die Nutzung von sozialen Netzwerken ergeben. Natürlich ist es in Ordnung, wenn man beispielsweise über „Twitter“ den Link zu einem Bericht oder zu einem Video veröffentlicht und somit quasi auf eine fertige Berichterstattung verweist. Aber das wäre eben nur Reproduktion oder Redaktionsmarketing. Deutlich geschickter wäre es also, Twitter oder andere soziale Netze und ihre ganze Schnelligkeit beispielsweise dazu zu nutzen, um live, schnell und unmittelbar erste Informationen von einer Veranstaltung zu geben, erste Bilder zu posten und dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, wie bei einem Liveticker dabei zu sein. Natürlich ist auch die eigene Webseite eine gute Möglichkeit, um schnell und unmittelbar zu berichten (siehe hierzu auch das Kapitel Mobile Reporting von Marcus Bösch).

Mit Planung und Storyboard ist allerdings keineswegs nur der zeitliche Ablauf bei Publikationen gemeint. Sondern – und darin ist ein solches Storyboard dem des Fernsehens nicht unähnlich – die frühzeitige Festlegung darauf, was man überhaupt erzählen will und wie man es erzählen will. Gerade die enorme Vielfalt, die uns die Digitalisierung bringt, macht die ganze Sache aber auch wieder schwierig. Wer die Wahl hat, hat eben manchmal auch die Qual: Video, Audio, Fotos, Text, Animation? Nur in seltenen Fällen wird darauf „alles“ auch eine gute Antwort sein. Nicht jedes Thema wird als Video gut umzusetzen sein, möglicherweise aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Vielleicht ist das Thema schlichtweg nicht bildstark genug, genauso gut kann es sein, dass das Thema jede Menge guter Bilder abwerfen würde, man aber nicht das Equipment oder die Zeit hat, um diese guten Bilder auch aufzunehmen bzw. zu verarbeiten. Um solche Fragen beantworten zu können, kommt man an Planung und Recherche vor der eigentlichen Produktion kaum vorbei. Speziell bei Videos stellen sich im Übrigen manchmal auch ganz profane Fragen – wie beispielsweise die nach einer möglicherweise vorher nötigen Dreherlaubnis.

TV-Journalisten verwenden, zumal bei größeren Sendern, für ihre Storyboards gerne vorgefertigte Formulare. Soweit muss man nicht gleich gehen. Aber die Idee, die grob umrissene Geschichte auf ein Stück Papier zu bringen, schadet in keinem Fall. Schon alleine deswegen nicht, weil sich dadurch auch feststellen lässt, was man für die Geschichte überhaupt benötigt und frühzeitig festlegen kann, woher man das Benötigte dann auch bekommt.

Was also bedeutet crossmediales Arbeiten in der Konsequenz?

Das Nutzen von Chancen, das Auswählen aus zahlreichen Möglichkeiten und Angeboten, aber damit verbunden auch den Verzicht auf Unsinniges. Crossmedia – das heißt auch: viele neue Anforderungen an Journalisten, aber auch viele neue Freiheiten. Freiheiten, die Journalisten im analogen Zeitalter in dieser Form nie hatten.

Der Autor: Christian Jakubetz ist Journalist, Trainer und Geschäftsführer von imfeld sowie – gemeinsam mit Ulrike Langer und Rald Hohlfeld – Herausgeber des geplanten Buchs „Universalcode. Journalismus im digitalen Zeitalter“.

Der Autor: Christian Jakubetz ist Journalist, Trainer und Geschäftsführer von imfeld sowie – gemeinsam mit Ulrike Langer und Rald Hohlfeld – Herausgeber des geplanten Buchs „Universalcode. Journalismus im digitalen Zeitalter“.