Missionar oder Mediator?

Über den britischen Kriegsfotografen Don McCullin und seine große Berliner Ausstellung „The Impossible Peace“

Text: Peter Münder

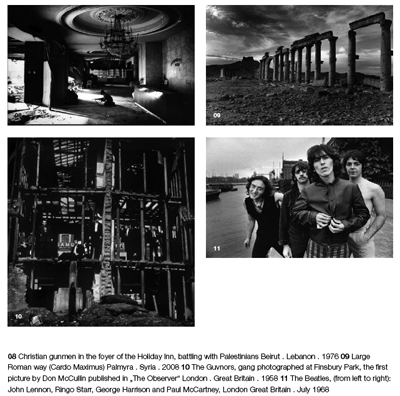

Von wegen „Radical Chic“! Don McCullin, Jahrgang 1935, wollte mit seinen Bildern nie in den mondänen Galerien von London, Paris oder New York bejubelt werden. Nie habe er sich als Künstler verstanden, erklärte er während der Eröffnung zur großen Retrospektive seiner Werke in Berlin. Aber was ist er dann? Seine Bilder scheinen direkt aus dem Herz der Finsternis zu stammen: Wir sehen ja nicht nur verstümmelte Minenopfer aus Biafra, entsetzte zypriotische Frauen bei ihren erschossenen Männern, Kriegsbilder aus Vietnam oder verhungernde afrikanische Kinder. Selbst das nordenglische Industrie-Ambiente mit Kohlenklauern, Schrottplatz-Tristesse oder aufgemotzten Jugendlichen wirkt wie ein Szenario aus einem heruntergekommen Land der Dritten Welt. Hier mutiert Bradford zum desolaten Brazzaville, wo auch die Gesichter der Engländer fast pechschwarz geraten sind. Für McCullin kann dieses „Britain Noir“ gar nicht schwarz genug sein. Und für diese düstere Sicht der Weltereignisse, die er in seinen Bildern gnadenlos reproduzierte, wurde er auch heftig kritisiert. Mochten seine im „Sunday Times Magazine“ veröffentlichten Photos noch so erschütternd und eindringlich sein- meistens beklagten sich Freunde, Leser und Journalisten doch bei ihm. Nämlich darüber, dass ihnen schon beim Betrachten seiner Bilder am Frühstückstisch der Tag versaut war. Aber war das nicht genau das, was McCullin mit seinen fast apokalyptischen Impressionen beabsichtigt hatte? Wie konnte man einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn man mit soviel Leid, Gewalt und Ungerechtigkeit konfrontiert war? Das hatte der sensible Reporter, der allein vier Jahre in Vietnam verbracht hatte und von Idi Amins Schlächtern in Uganda in einer Gefängniszelle beinah mit dem Vorschlaghammer umgebracht worden wäre, nie verstehen können. Wenn er in Zypern, Vietnam und Uganda, in Kambodscha, Biafra oder im Kongo im Einsatz war, dann wollte er mit seinen Bildern nicht nur die blutige, dramatische Action einfangen, sondern auch schockieren, aufklären und anklagen.

Den Widerspruch von obszöner Grausamkeit, ästhetischer Faszination und aufrüttelnder Empathie brachte McCullin einmal (im „Granta“-Interview (Band 14/„Autobiography“, 1984) auf den Punkt: „Die spontane Reaktion der Bildredakteure, denen ich meine Bilder aus den schlimmsten Konfliktzonen der Welt zeigte, waren meistens: Das ist ja grauenhaft, das wird die Titel-story“ oder: „So etwas Furchtbares habe ich noch nie gesehen, das bringen wir ganz groß auf zehn Seiten“. Das schmeichelte natürlich seinem fragilen Ego, dennoch betonte er immer: „Ich bin kein Missionar, sondern nur ein Mittler. Meine Bilder sollen nur die Realität abbilden- das aber möglichst ungeschminkt, brutal und realistisch“.

In diesem Legastheniker, der an der „Eleven-Plus“-Prüfung für die Oberschule scheiterte und dann auch beim RAF-Examen als Luftwaffenfotograf durchfiel, brodelte immer der Furor des unterprivilegierten Underdog. Die sozialen Konflikte der britischen Zweiklassengesellschaft fand er ebenso unerträglich wie die menschenverachtende Cowboy-Mentalität der US- Invasoren in Vietnam oder die atavistischen Killerhorden eines Idi Amin in Uganda, die ihn selbst gefoltert und beinah ermordet hätten.

Zu seinen aufwühlenden Bildern gehört auch immer der entsprechende Kontext, der Hintergrund, der eine Geschichte erzähle, erklärt der Fotograf in seinem Film-Kommentar zu den gezeigten Ausstellungsbildern : „Ohne einen detailreichen Hintergrund wären auch Goyas Bilder nur halb so eindringlich geworden“- orientierte er sich also doch an den großen Künstlern?

Der uneitle Brite spielt den Stellenwert seiner Bilder und deren aufklärerisches Potential gern herunter: „Nicht die Medien oder die TV-Bilder von vietnamesischen Kriegsgräueln in den amerikanischen Wohnzimmern haben den Vietnam-Krieg beendet, sondern die Nordvietnamesen in einer gemeinsamen gigantischen Kraftanstrengung“, konstatiert er.

Er war zwar immer stolz darauf, fast alle lebensgefährlichen Konfliktzonen besucht und fotografiert zu haben und von den meisten diktatorischen Regimes mit Einreiseverboten bedacht worden zu sein, an die er sich nie hielt. Als ihm jedoch von der Thatcher-Regierung während des Falkland-Krieges die Akkreditierung für Einsätze im Kriegsgebiet verweigert wurde, war er zutiefst in seiner Berufsehre verletzt- seitdem hat er sich auf Landschaftsaufnahmen in seinem geliebten Somerset kapriziert. Don McCullin gehört zweifellos neben Robert Capa und James Nachtwey zur Garde der berühmtesten, mutigsten und extrem engagierten Kriegsfotografen. Heute wünscht man sich, dass McCullin von den Kriegsschauplätzen in Afghanistan oder dem Irak Bilder liefern könnte. Denn diesem kritischen und sensiblen Zeitzeugen dürfte es am ehesten gelingen, für eine Beendigung dieser „unmöglichen Kriege“ zu sorgen und eine Öffentlichkeit zu mobilisieren, die offenbar schon seit Jahren mit Bildern und Informationen direkt aus George Orwells „Wahrheits“-Ministerium sediert wird.

TIPP:

Don McCullin: „The Impossible Peace“. Retrospektive 1958-2008, bis 28. Februar 2010, C/O Berlin (Postfuhramt), Oranienburgerstr. 35/36 (Mitte) tägl. 11-20 Uhr

Literatur:

– : Don McCullin: 100 Photographs. Reporters Without Borders (engl./französ.), Paris 2009, 145 S., 9,95 Euro

-: Photofile. Thames & Hudson, London 2007 (mit 64 SW-Photos, Einleitg. Von Don McCullin), 9, 95 Euro

– :Unreasonable Behaviour. An Autobiography. Vintage Publ., London 1992, 287 S., 9.99 Pfund